| 1605年(尚寧17) |

野国総管、福州より甘藷(イモ)を持ち帰る。 |

| 1606年(尚寧18) |

冊封使正使夏子陽・副使王士禎が派遣され尚寧を冊封する。滞在中の記録を夏子陽・王士禎が共著で『使琉球録』に著す。首里と那覇に市場があり、女性が販売していた。販売していたものは野菜・穀物・魚・塩にすぎないとある。女性が市場に品物を運ぶ時には(籠をもって)頭に載せ、手を使わずに落さず運ぶことができるとある。 |

| 1609年(尚寧21) |

島津氏の琉球侵入。 |

| 1611年(尚寧23) |

喜安、茶道宗職に任ぜられる。 |

| 1623年(尚豊3) |

儀間真常、二転子三鍋法の製糖技術を導入し生産量を増大させた。 |

| 1627年(尚豊7) |

島津家久中納言昇進の慶賀使とし金武王子朝貞を薩摩に派遣。茶種を持ち帰り、金武間切漢那村で栽培を始める。なお、喫茶の習慣は以前よりあった。 |

| 1631年(尚豊11) |

薩摩藩が那覇に在番奉行を設置する。薩摩藩士接待のため、大和風の料理や文化を積極的に摂取するきっかけとなった。 |

| 1633年(尚豊13) |

冊封使正使杜三策・副使楊掄が派遣され尚豊を冊封する。 |

| 1634年(尚豊14) |

幕府に始めて慶賀使を派遣する。この時、島津家久に従い京都で将軍徳川家光に謁見する、この後、江戸で徳川将軍の代替り、琉球国王の即位に伴い江戸で謁見を行う(江戸上りの始まり)。江戸への琉球使節派遣は料理を含めた様々な大和文化の摂取に役立った。 |

| 1645年(尚賢5) |

薩摩藩への借銀が4万両余となり、借銀対策のためサトウキビ・ウコンを広く栽培させる。 |

| 1646年(尚賢6) |

黒糖・ウコンを初めて薩摩藩に輸出する。 |

| 1646年(尚賢7) |

首里王府により黒糖・ウコンが専売制となる。 |

| 1663年(尚質16) |

冊封使正使張学礼・副使王垓が派遣され尚質を冊封する。滞在中の記録を張学礼が『使琉球記』『中山紀略』に著す。琉球では米・麦は産出するが王府に納められ庶民はイモを食べているとある。宴席の料理は質素、客・主人は東西の区別なく自由に座り、煙草・酒・茶湯が出されるとある。冊封使の宿舎(天使館)前の空地に午後、女性が籠を携え市場を開くとある。 |

| 1666年(尚賢19) |

羽地朝秀、摂政となり政治改革を行う。羽地が布達した文書集を『羽地仕置』という。士族でも諸芸を身につけることを奨励し生け花・華道・茶道・料理等も項目の一つであった。 |

| 1683年(尚貞15) |

冊封使正使汪楫・副使林麟焻が派遣され尚貞を冊封する。滞在中の記録を汪楫が『使琉球雑録』に著す。首里と那覇に馬市街と称し市場が立ったとあり、女性が販売していたとある。売るものは油・塩・塩辛・野菜と豆腐・イモであった。冊封使に味噌漬の瓜を出したとある。この瓜は冬瓜のことだという。また氷砂糖、橘餅も供されたとある。酒席には昆布料理が出されるとある。 |

| 1713年(尚敬元) |

『琉球国由来記』が編纂される。首里王府の役所の機構(御料理座・大台所)、職制(御茶道・御包丁)、祭祀儀礼の内容、動植物や食材の由来が記録されている。 |

| 1719年(尚敬7) |

冊封使正使海宝・副使徐葆光が派遣され尚敬を冊封する。滞在中の記録を徐葆光が『中山伝信録』に著す。冊封使の記録では、最も記述が多岐にわたる。家畜や野菜、果物、魚類の解説や風俗が詳細に紹介され、当時の琉球の状況を知る一級史料である。 |

| 1731年(尚敬19) |

『琉球国由来記』を漢訳した『琉球国旧記』が編纂される。 |

| 1800年(尚温6) |

冊封使正使趙文楷・副使李鼎元が派遣され尚温を冊封する。滞在中の記録を李鼎元が『使琉球記』に著す。冊封使の記録で唯一の日記体の史料。日々の記述に琉球側から出された料理や食材のコメントがある。エラブウミヘビ、ジュゴン、イセエビ、ヤコウガイ、バナナ等の様々な食材が紹介されている。また冊封使にだけ供するものとして冬瓜や西瓜の味噌漬が紹介されている。 |

| 1808年(尚灝5) |

冊封使正使斉鯤・副使費錫章が派遣され尚灝を冊封する。滞在中の記録を斉鯤・費錫章が共著で『続琉球国志略』に著す。この冊封使歓待の記録である『琉球冊封使一件』という史料が残っている。御冠船料理の詳細が記録される貴重な史料となっている。 |

| 1832年(尚灝29) |

渡嘉敷通寛、『御膳本草』を著す。食材同士の食い合わせや食材の効能等の解説を記述している。 |

| 1853年(尚泰14) |

ペリー来琉。首里城北殿、大美御殿で接待される。 |

| 1866年(尚泰19) |

冊封使正使趙新・副使于光甲が派遣され尚泰を冊封する。滞在中の記録を趙新が『続琉球国志略』に著す。 |

| 1870年(尚泰23) |

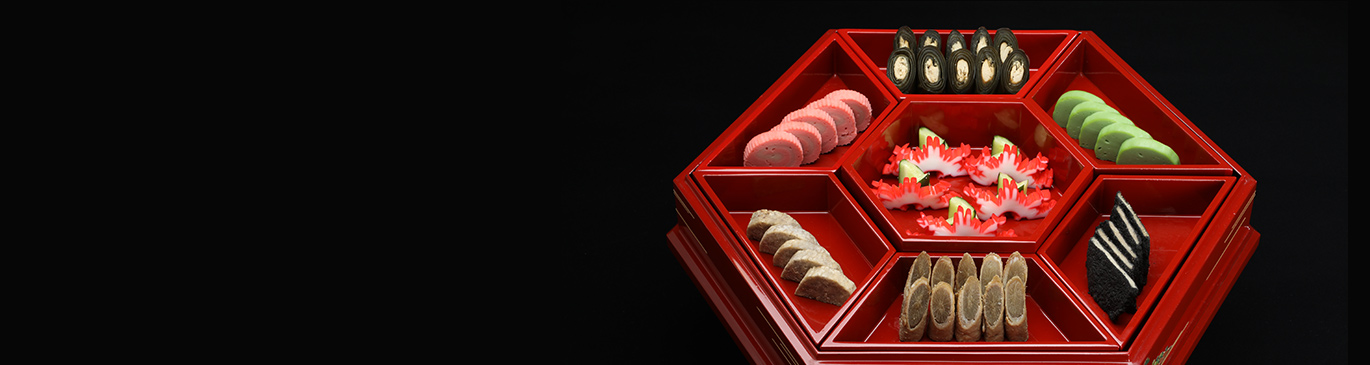

王府は伊是名島に伊江王子朝直を派遣し、伊是名玉御殿で、首里玉陵と同様の清明祭祀の実施を指示する。初年は清明を過ぎた8月に行われたため御初祭とした。『伊平屋島玉御殿公事帳』『伊平屋島玉御殿清明御祭祀之時御三味物拝調御盛合之仕様幷御菓子腰掛』等の祭祀実施のための関連マニュアルが作成される。これらの史料の中に祭祀儀礼に使用する道具や料理の内容が詳細に書かれている。 |

| 1872年(尚泰25) |

琉球藩設置される。 |

| 1875年(尚泰28) |

松田道之、処分官として来琉する。清への慶賀使の派遣、冊封・朝貢の停止を通達する。 |